1.1 項目簡介

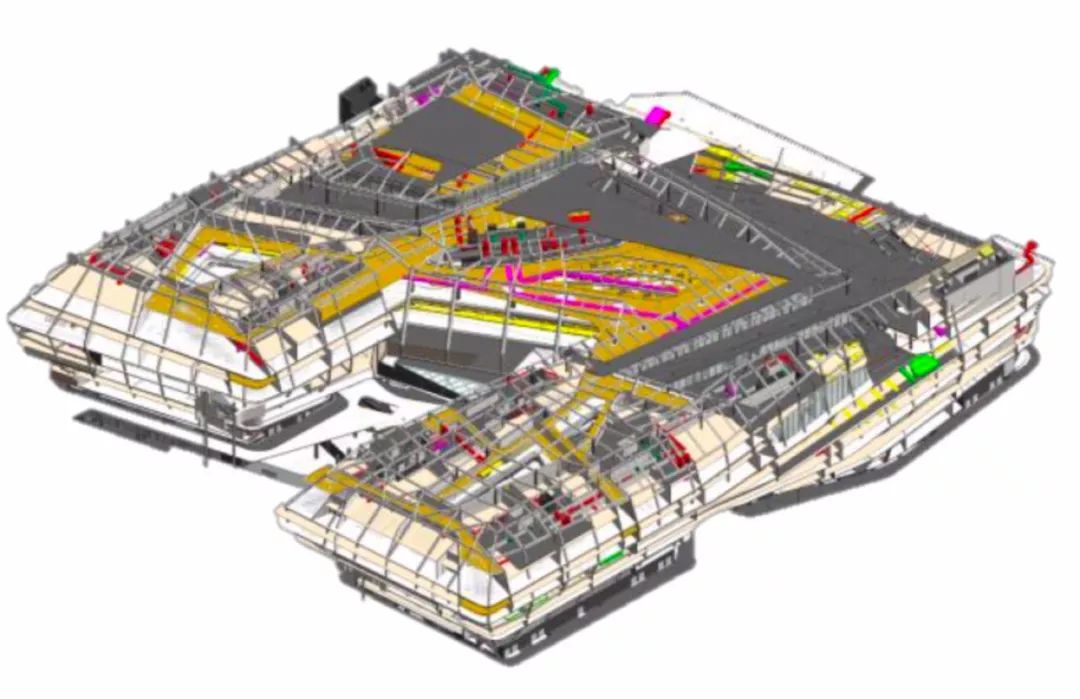

南京青奧會議中心工程占地面積 40 000 m2,總建筑面積 194 000 m2,建筑高度為 46.9 m,地下 2 層、地上 6 層,具備會議、音樂、商業、展覽、餐飲等功能。

本工程地下室為鋼筋混凝土框架剪力墻結構,地 上為全鋼結構,15 m 以下由 4 個獨立的單體組成,15 m 以上連成整體,本工程由當代英國“解構主義大師”扎哈·哈迪德設計,整個建筑采用了流線型,室內色彩及構造變幻多樣,動感十足,是南京史上最具現代感 的建筑(圖 1)。

(a) 建筑效果圖

(b) 模型截圖

1.2 工程特點和難點

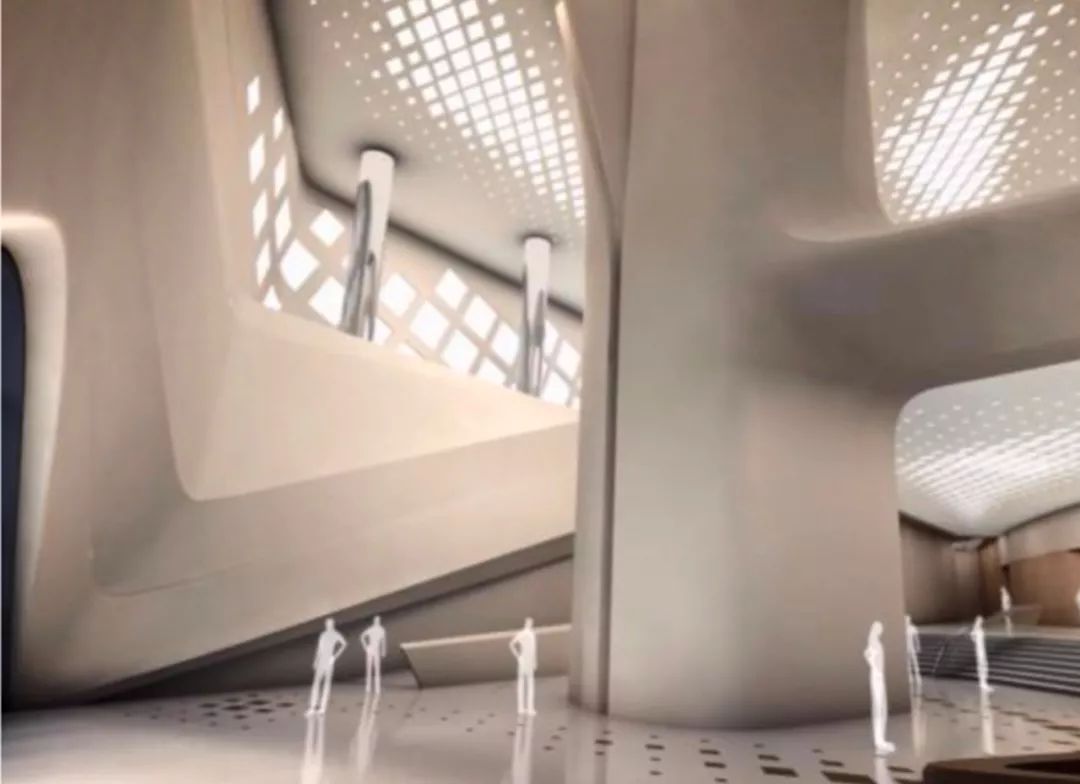

青奧會議中心工程作為 2014 年青奧會的主辦場地,社會影響大,關注度極高,但工期僅為 945 天,且不確定因素多,所有關鍵工序沒有機動時間,必須保證每道工序都按期完工才能保證工期目標的實現, 工期非常緊張。本工程設計富于動感和現代氣息,內裝部分大量采用 GRG 自由曲面,色調豐富多彩(圖 2), 地面為環氧水磨石、崗石,整體裝修檔次高,工藝復雜,立體交叉施工多,不規則拼縫多,接口處理工作 量大。外幕墻設計新潮,造型復雜,采用 GRC 板安裝,最大限度的滿足了設計師對建筑外觀的要求。該 項目也是目前國內體量最大的 GRC 板安裝工程。

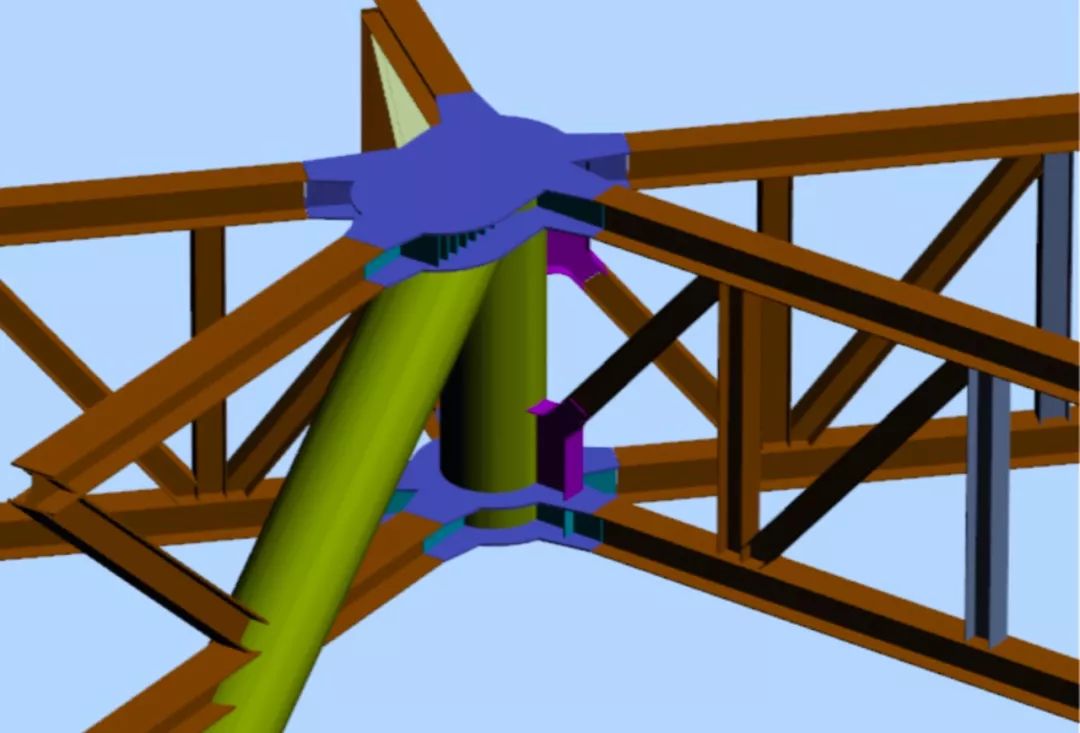

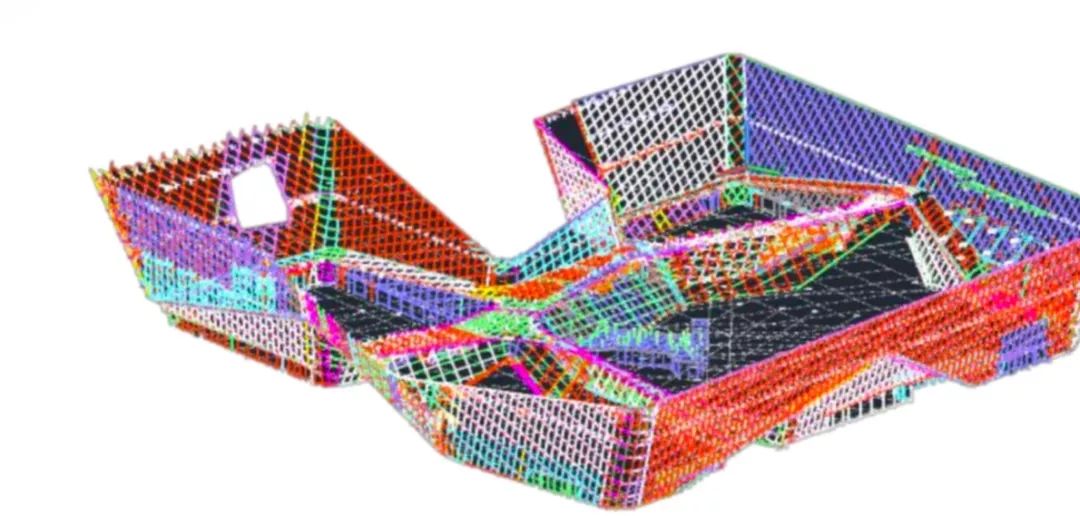

會議中心主體為框架-中心支撐全鋼結構體系,外形和建筑功能布局的需要導致結構形式錯綜復雜,柱 網及桿件布置隨意、無規律性,桁架最大跨度約 78 m,最大重量 175 t,鋼柱部分為外框架傾斜柱,鋼斜 柱節點最重 43 t,相貫節點最多為 93 個,24 000 多個構件中均為獨立尺寸,無相同構件,鋼構的深化設計 非常復雜,加工困難(圖 3)。

圖 2 典型內裝模型

圖 3 典型鋼結構節點模型

2.1 BIM 應用目標

本項目曲線曲面多、形體空間大、異性結構多重嵌套傳統模式難以施工,BIM 技術的引入為總承包管

理提供了一種新思路。減少施工的工期、人工、材料損失同時,也實現了綠色、低碳、智能、科學的管理 目標和項目的合同目標。

2.2 實施方案土建和幕墻沿用設計和業主提供的模型,鋼結構和機電安裝專業自主建模,并在模型上進行施工階段的信息錄入和模型上的優化調整,將 BIM 技術全面應用到項目總包管理的過程中,對傳統平面上難以解決 的問題采用 BIM 技術進行優化和解決,在項目的技術管理、進度管理、質量管理、合約管理、安全文明施 工管理中進行全面的應用。

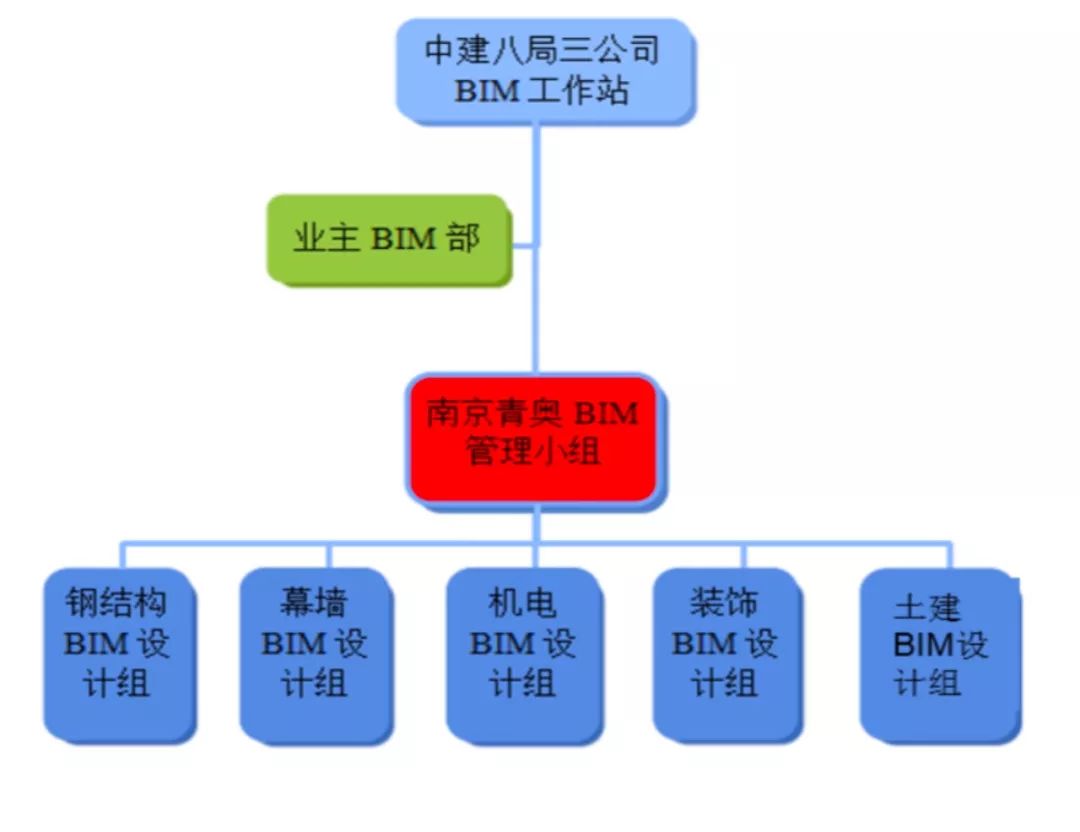

2.3 團隊組織

成立以項目經理為核心的 BIM 團隊,直接和設計對接,提高項目 BIM 工作執行力度,如圖 4~5 所示。

2.4 應用措施

制訂了詳細的 BIM 建模標準項目和 BIM 實施標準,用于規范化項目的 BIM 管理工作。并且由業主主

推,項目經理牽頭,從總包管理層進行施工階段 BIM 技術應用過程資源的調配,將 BIM 作為一項工具應 用到項目管理的各個環節中去。

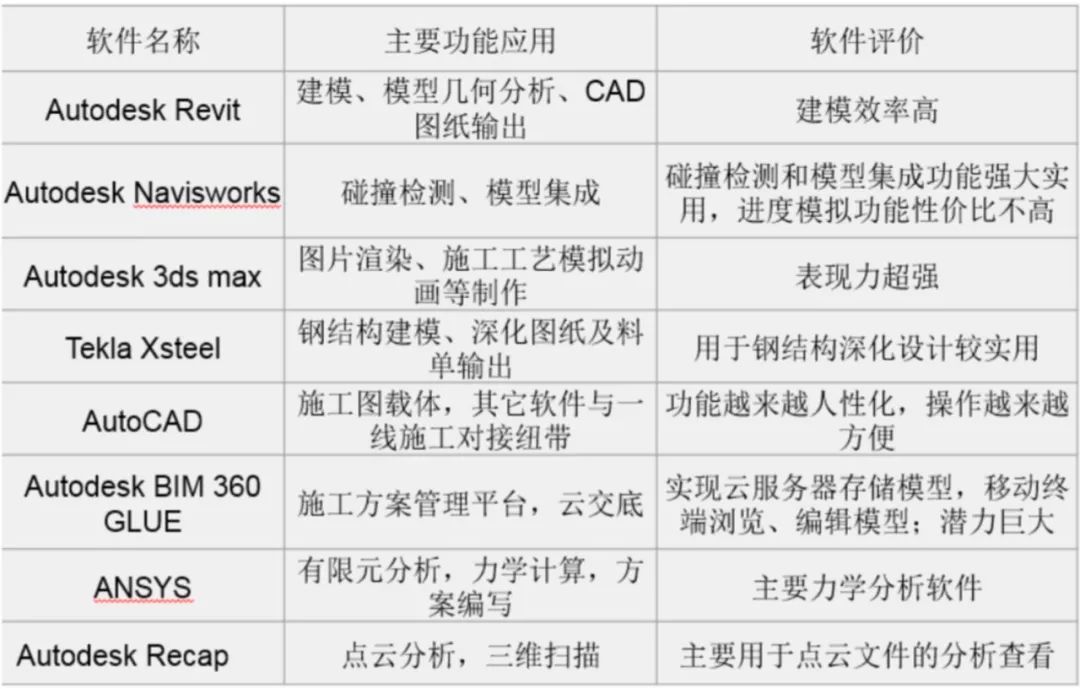

2.5 軟硬件環境

圖 7 軟件配置情況

3.1 BIM 建模

在原有設計模型的基礎上,依據總包制定的 BIM 建模標準由各分包單位進行設計模型的優化,本項目BIM 模型以提交運維模型為目的,精度要求達到 LOD400,機電專業建模精度要求達到 LOD500。總包負 責施工過程中模型的搜集管理發放工作,并配合業主及設計單位完成 BIM 竣工模型的整理和審核工作。

3.2 BIM 應用情況

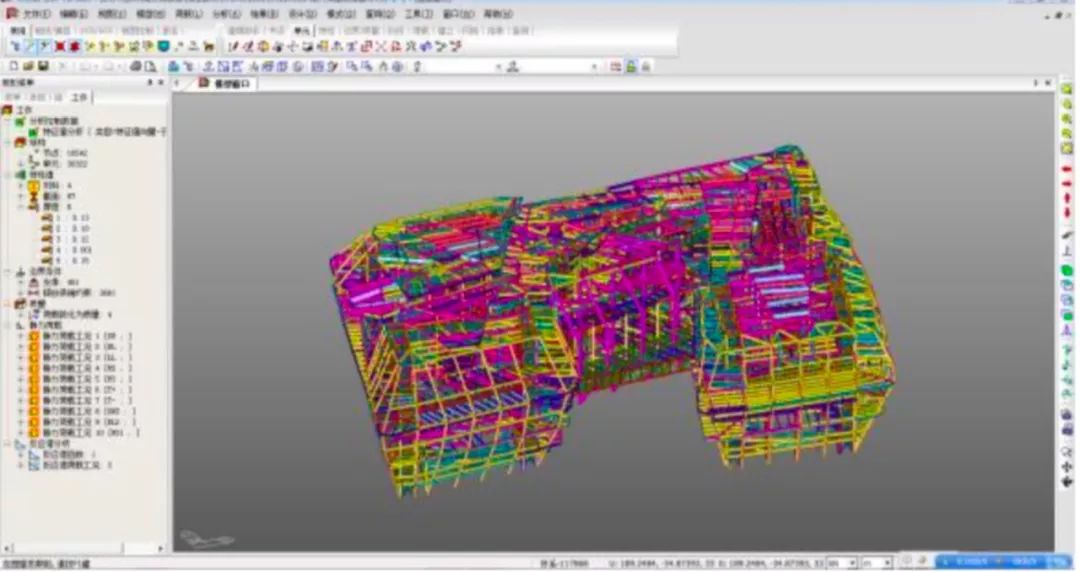

3.2.1 HCI(人機互動)鋼結構設計、加工和現場安裝工程

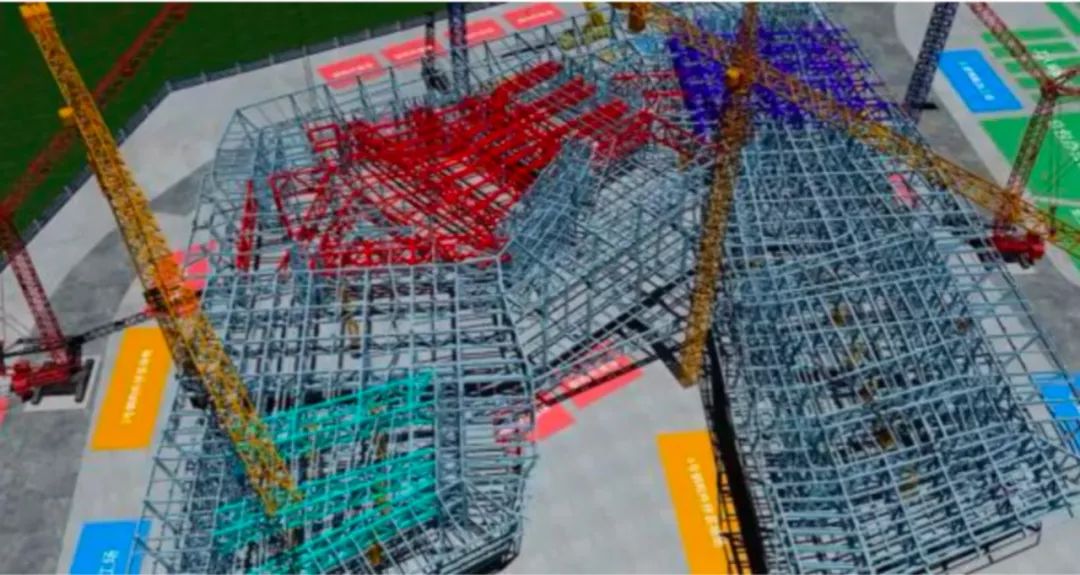

根據深化設計提供的精準鋼結構專業三維 TEKLA 模型,與各專業綜合系 統進行碰撞檢查,提高了各專業協調的效率和精確性。利用鋼結構專業 BIM 技術軟件 TEKLA Structure 中 的 API 技術,根據設計院提供的結構線模型,進行快速三維模型搭建,節約了采用常規方法建立模型的時 間(圖 8)。對南京青奧會議中心主體鋼結構進行建模,并將模型用于編制工程施工方案。三維動畫的引入, 使得項目所有參與者可以對整個結構體系、制作吊裝進度、制作吊裝工藝等直觀的理解,實時根據現場吊 裝機械配置的調整,跟進調整施工方案(圖 9)。

圖8 鋼結構建模

圖9 模擬動畫

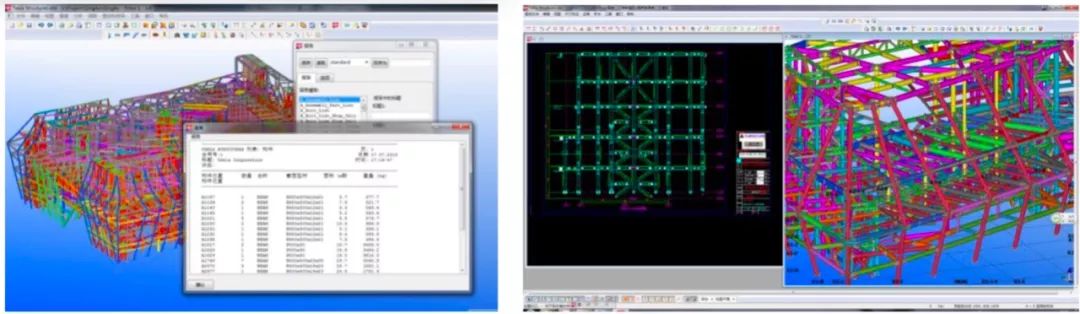

利用 BIM 技術,對南京青奧會議中心主體鋼結構材料的統計、采購、制作、安裝進行全過程實時控制; 通過 BIM 軟件的使用,材料的使用狀況得以及時、準確地反映(圖 10)。當設計圖紙變更時,所發生的變 化可能造成的影響亦能及時反饋至業主和設計方。同時采用 TEKLA 人機交互完成所有構件現場安裝平 立面布置圖,并根據工廠制作進度、現場吊裝設配配置的變化,對施工方案進行實時調整。

圖 10 工程量提取

3.2.2 異型流線大空間機電管道安裝設計和施工應用南京青奧會議中心安裝工程涉及專業多,管線排布復雜。大量四新成果使用,造成新型設備材料種類

繁多,系統復雜性、專業性特征明顯。建筑結構外形獨特新穎別致,內部空間高度跳躍性變化,大多呈曲 面曲線無規則可言,機電安裝末端設備安裝難度極大。

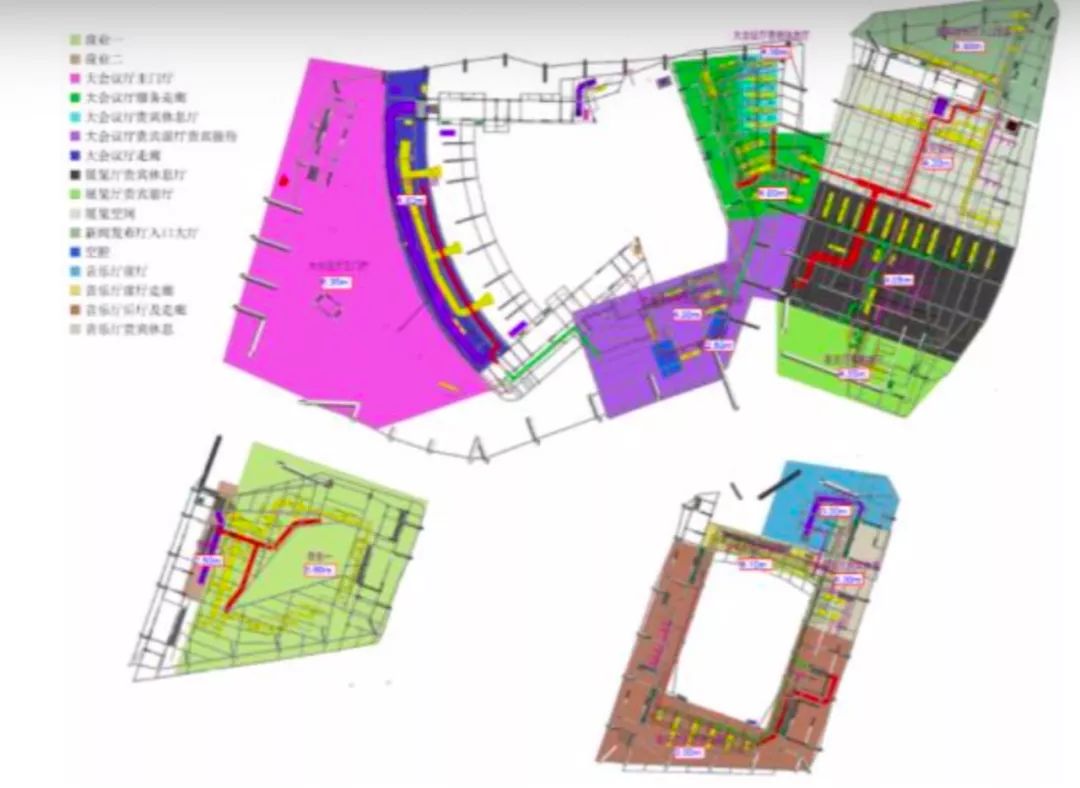

通過匯集各專業電子版圖紙并通過 BIM 建模,合成綜合管線布置圖,組織給排水、暖通、電氣各專業 技術人員參與管線綜合布置的討論和調整(圖 16)。

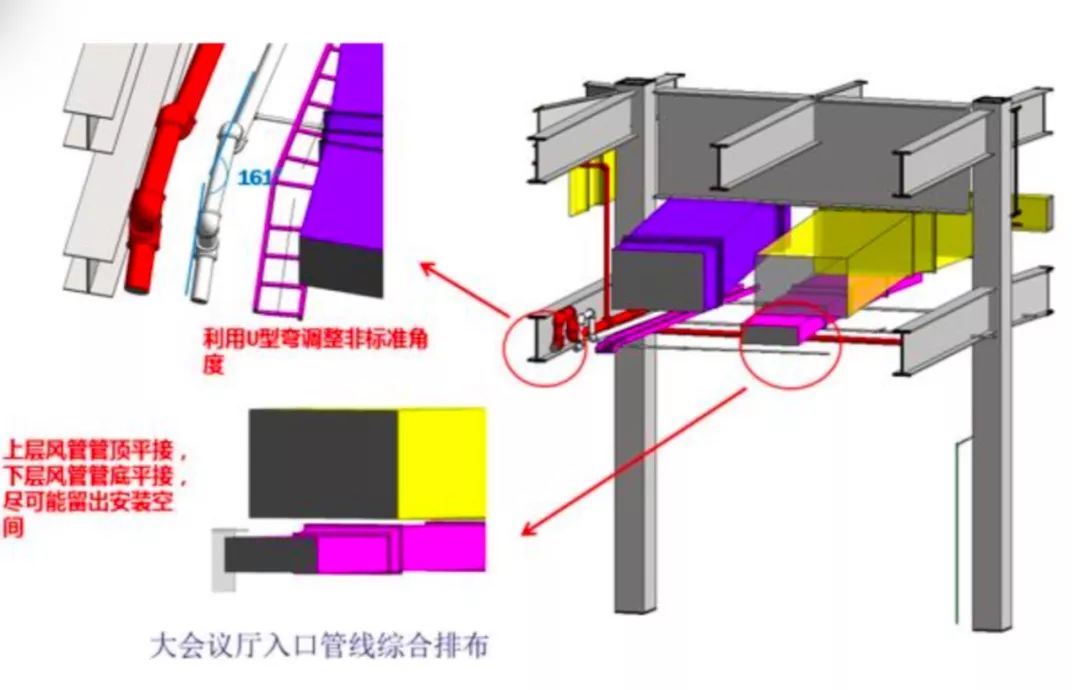

圖 17 彎頭優化

通過在模型上的不斷調整實現了施工的美觀和合理,避免返工。找出管線密集區域或交叉碰撞過多的區域,遵循上述綜合布置原則,考慮施工工藝和安裝操作的 空間以及將來的維修空間,有代表性地做出相應的剖面圖、立面圖。重點完成管排、走道、管井、機房等 區域的節點詳圖的設計及綜合支吊架的設計。考慮到非標角度管件的加工時間長、造價高以及不便于以后 維修更換的缺點,機電管線綜合重點考慮非標角度的轉換問題(圖 17)。通過調整管道走向或管道標高,借 助 Revit 的管道自動生成功能,采用 45°、90°彎頭等標準管件組合運用達到消除或減少非標角度的目的。項目在施工前通過 BIM 模型對勞務隊和項目技術人員進行可視化交底,同時導出二維施工圖紙發放勞務隊 直接指導施工。

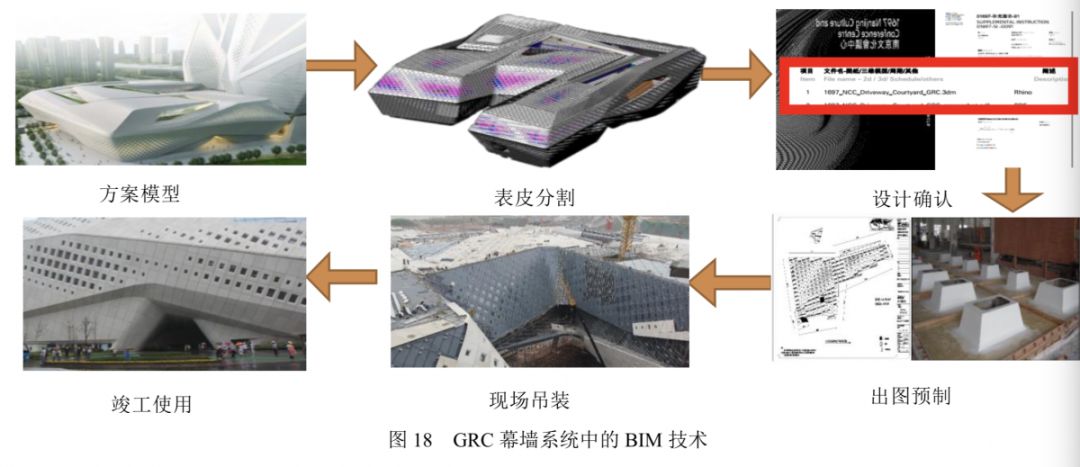

3.2.3 BIM 技術在 GRC 幕墻系統中的運用

本項目 GRC 約 89 000 m2,曲面轉角較多,板塊分縫劃分難度較大。外形較為復雜、控制面積較大,同時 GRC 板的安裝精度要求很高,GRC 板的連接件只能作為最后的精調措施,因此對 GRC 支撐結構的 安裝定位提出了很高的要求。轉角部位板塊為雙曲面造型,且 GRC 幕墻板塊精度要求高,一旦成型后期 無法調整(圖 18)。

通過犀牛軟件對模型進行劃分、展開投影線,GRC 模型被分為 3 m ?2 m 的板塊,板塊分縫縱橫對齊, 在上下傾、屋面上板塊被分為標準板、折板、單曲面板、雙曲面板等,平面尺寸基本為 3 m *2 m,在轉角處 局部板塊被分為 3 m *6 m、4 m *2 m、6 m *4 m 等。經設計許可后,加工預制現場吊裝,完美表現設計意圖。

項目采用三維掃描逆向建模,利用三維空間模型進行坐標提取,現場通過全站儀、經緯儀、水平儀等 測量儀器通過從平面、高程上進行投點放樣,保證了測量精度(圖 19~20)。

對于復雜造型的雙曲面部位,采用 CNC 數碼雕刻工藝,直接將模型導入 CNC 雕刻機,解決了模具制 作、產品尺寸控制,接縫控制的難題,將復雜面的三維定點誤差控制在了 3 mm 以內,背負鋼架安裝點誤 差也能較好地控制在連接角碼的誤差調節范圍(圖 21~22)。

青奧會議中心 GRC 板共計 12 700 塊,從深化設計、二次鋼構安裝、保溫防水層施工,到 GRC 板安裝 結束,用時一年,其每道工序都在考驗施工人員的智慧與能力,通過三維模型技術與傳統施工技術相結合, 將設計師的作品完美的呈現在世人的眼前。

3.2.4大空間自由曲面三維數字化施工

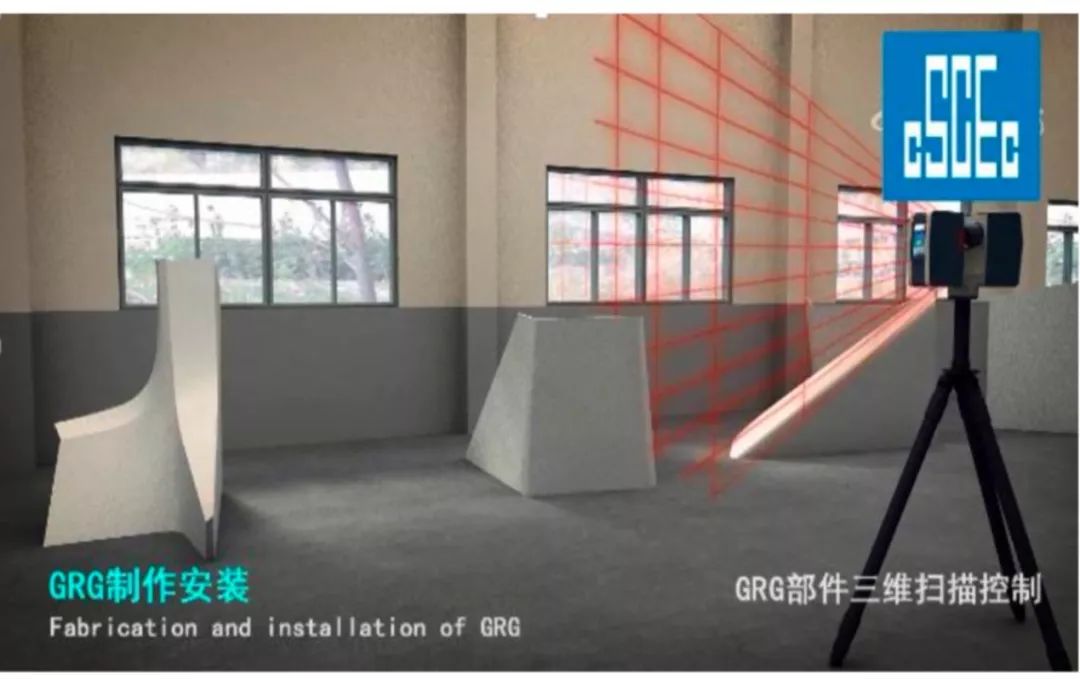

本項目內裝部分曲面較多,造型復雜,內裝表面分割難度高異性的空間曲面,造成了設計和施工間的 交流障礙。多轉角,多扭曲,控制面積大,GRG 板的安裝精度要求很高,且后期安裝過程總較難調整。借 助 BIM 技術,以先轉角后大面,滿足設備搬運安裝要求為前提,在原設計模型上進行分模,并使用模型作為和設計直接交流的工具。通過三維技術,根據需要安裝的 GRG 信息建立主體結構的三維數字化模型, 提前預知并解決安裝過程中會出現的碰撞、間隙等施工問題,提高工作效率;建立三維坐標作為安裝施工 的依據,更加方便,也提高了安裝精度(圖 23~24)。

圖 19 下傾部位模型

圖 22 GRC 加工現場

圖 24 GRG 制作安裝

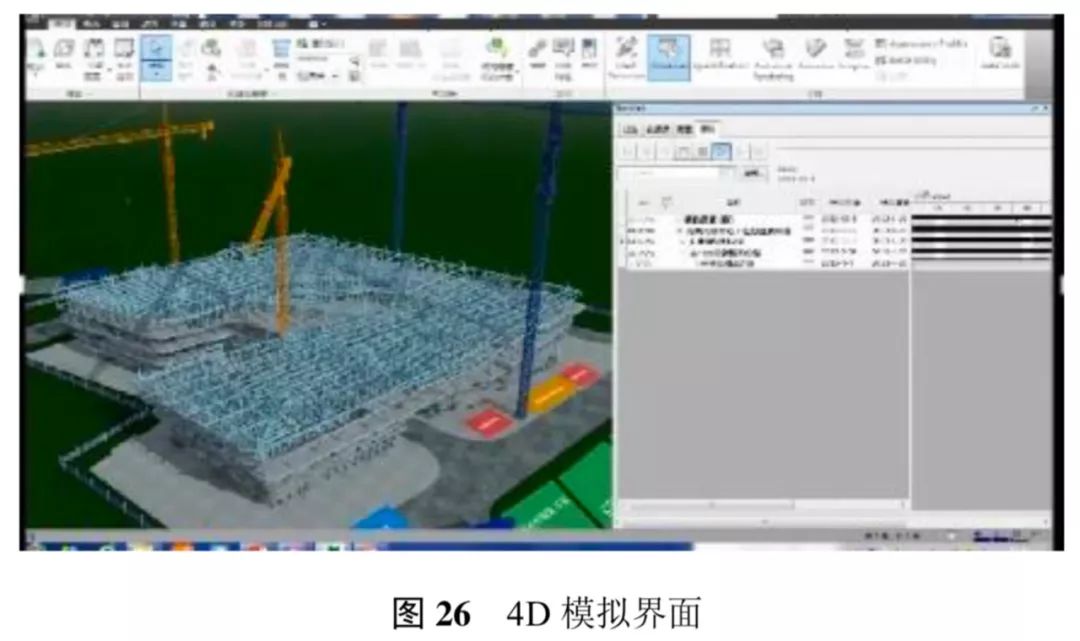

3.2.5BIM 在進度管理中的應用工程分為樁基施工、基坑施工、地下室結構、主體結構、外幕墻及內裝飾施工、室外管線及景觀工程等 6 個階段,并對各個階段進行細化節點,從日到周,周到月進行節點控制,施工節點只能提前,不能延 遲,并借助 Naviswork 軟件將排出的計劃和模型相關聯,用來驗證計劃的合理性,并實時監控現場的完成 情況(圖 25~26)。

圖26 4D模擬界面

3.2.6 BIM 在質量管理中的應用

項目人員借助 BIM 技術,將施工方案內容,制作成施工動畫,模擬實際施工,使復雜工藝形象的展現得到快速、準確的傳遞。使用手持式移動終端設備,采用無線移動終端,對工人、質檢人員、現場施工作 業人員進行現場技術交底,檢驗施工質量,使施工方案可視化、施工難點與關鍵部位明確化,進而保證施 工的順利進行。

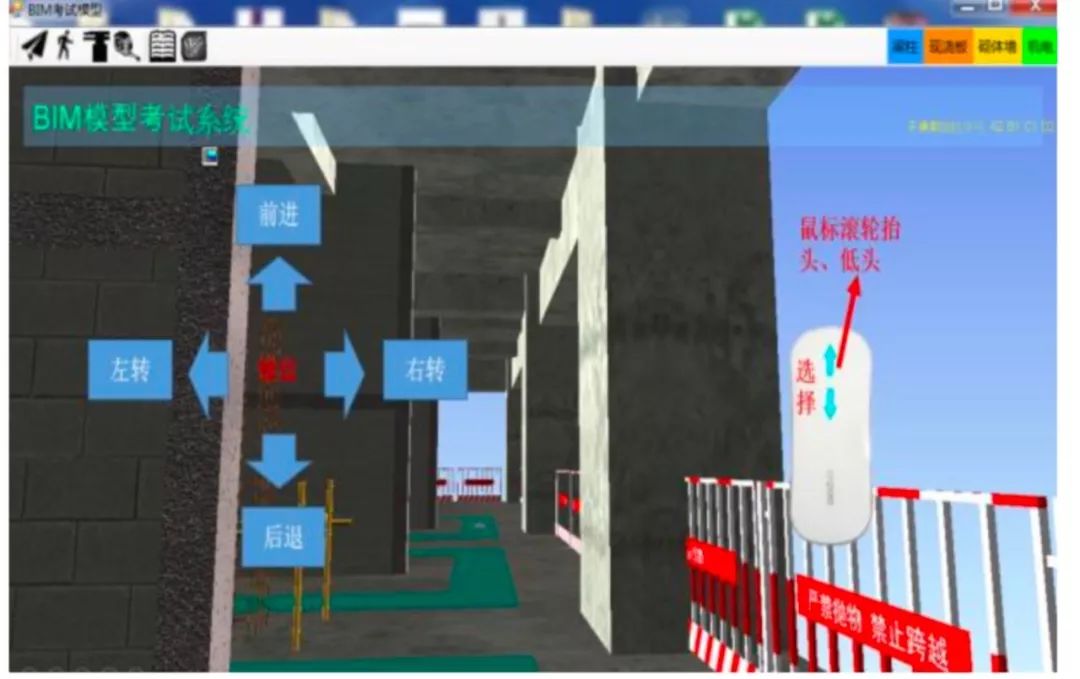

自主研發了一套工程質量監督能力評價提升系統,創新性的將 BIM 模型用于人員的培訓考核中去,系統能導入建立好的內含質量問題的 BIM 模型,并可以通過在質量通病庫中勾選結果進行評分,從而提升新員工發現質量問題和鑒別質量問題的能力(圖 28)。

圖 28 軟件系統截面

3.2.7輔助現場平面管理

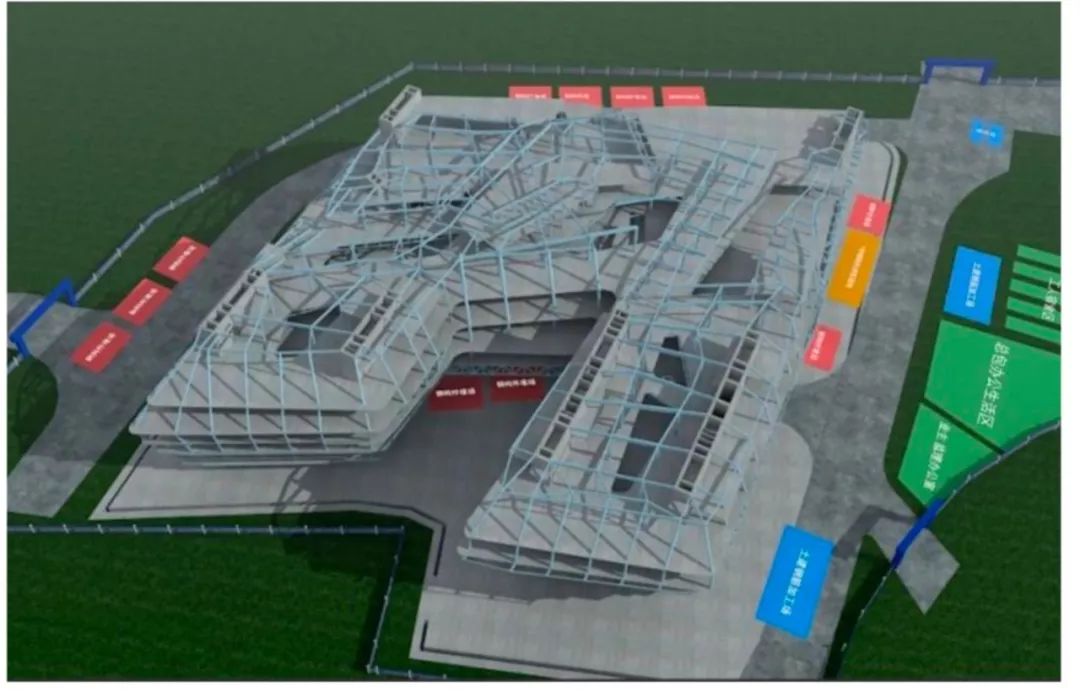

利用 BIM 模型進行現場平面布置規劃(圖 29~30),使其與結構主體關系更加立體。信息表現更全面、直觀。再利用動畫演示,發現不足,不斷優化,完全實現模型和現場的一致,提高工作效率,降低管理難度。

圖 30 鋼結構階段平面布置

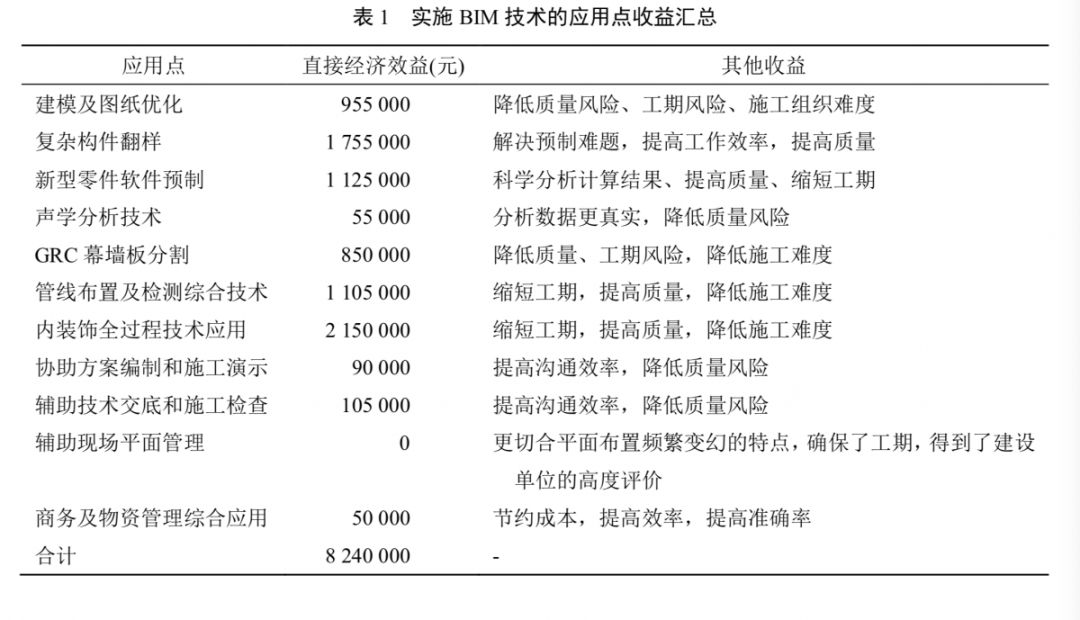

通過 BIM 技術,提高與業主設計、分包工作效率,解決了本項目多個技術難度超前的工藝難題。利用BIM 模型結合項目算量軟件、管理軟件等實現了數據的統一和準確率,使項目成本更準確、及時。BIM 技 術的應用提高了工程一次成優率,為項目創優奠定基礎(表 1)。

青奧會議中心工程在 2014 年 8 月投入使用,給世界各國的運動員、教練員、官員留下了深刻印象, 充分展示了南京形象,獲得了各界一致好評。多次迎接全國建筑業協會、施工技術雜志社、江蘇省裝飾協 會等各界社會團體的觀摩,也多次被江蘇城市頻道、江蘇教育頻道、南京科教頻道、南京電視臺、南京日 報、揚子晚報、《金陵瞭望》雜志和中央電視臺報道,獲得了“江蘇省省級文明工地”、“市優質結構獎”、“金 鋼獎”、“上海市青年文明號”、“江蘇省建設系統工人先鋒號”等,形成了良好的社會效應。

總結

本項目遵循以管理為核心,模型為工具的應用思路。項目的創意性設計促使了 BIM 技術在本公司的落地和應用,特別是結合三維掃描技術、三維數字雕刻技術以及數字化預拼裝技術的鋼結構施工應用,使GRC 和 GRG 施工應用水平和深度處于國內領先地位。圍繞 BIM 軟件展開了一系列二次開發,并將 BIM技術用在現場質量人員的考核過程中。BIM 應用圍繞項目參建人員的日常工作展開,在優化傳統工作方式 的同真正實現了綠色、低碳、智能、科學的管理目標。

本文借鑒原創論文《南京青奧城(會議中心)工程 BIM 技術應用》

作者葉 嵩,唐 潮,李文春,陳于峰(中建八局第三建設有限公司,江蘇 南京 210068)

由利德行智慧軌道編輯整理。如有侵權請告知刪除。